外国人技能実習生受入れ及び特定技能受入れに係る職業紹介事業

外国人技能実習制度

について

外国人技能実習制度とは

この制度は、外国人技能実習生へ日本の優れた技能等の移転を図り、その国の産業発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

こ日本の企業に発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて日本の優れた実践的な技術や技能・知識を学んでもらい、帰国後母国の産業発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度(「出入国管理及び難民認定法」に基づく)です。

「外国人技能実習制度」

の利用メリット

(1) 技能実習生は、帰国後習得技能を発揮することにより、自身の生活の向上を図ることができます。

(2) 技能実習生は、母国の産業や企業において、習得した技能やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善に貢献することができます。

(3) 我が国の実習実施機関(実習生受け入れ企業)にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化に貢献することができます。

技能実習対象職種に該当する企業様は、当組合のような「監理団体」を通じて技能実習生を受け入れることができます。

入国した技能実習生は、受入れ企業様(実習実施機関)と労働関係法令に基づく雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間若しくは5年間の技能実習を行います

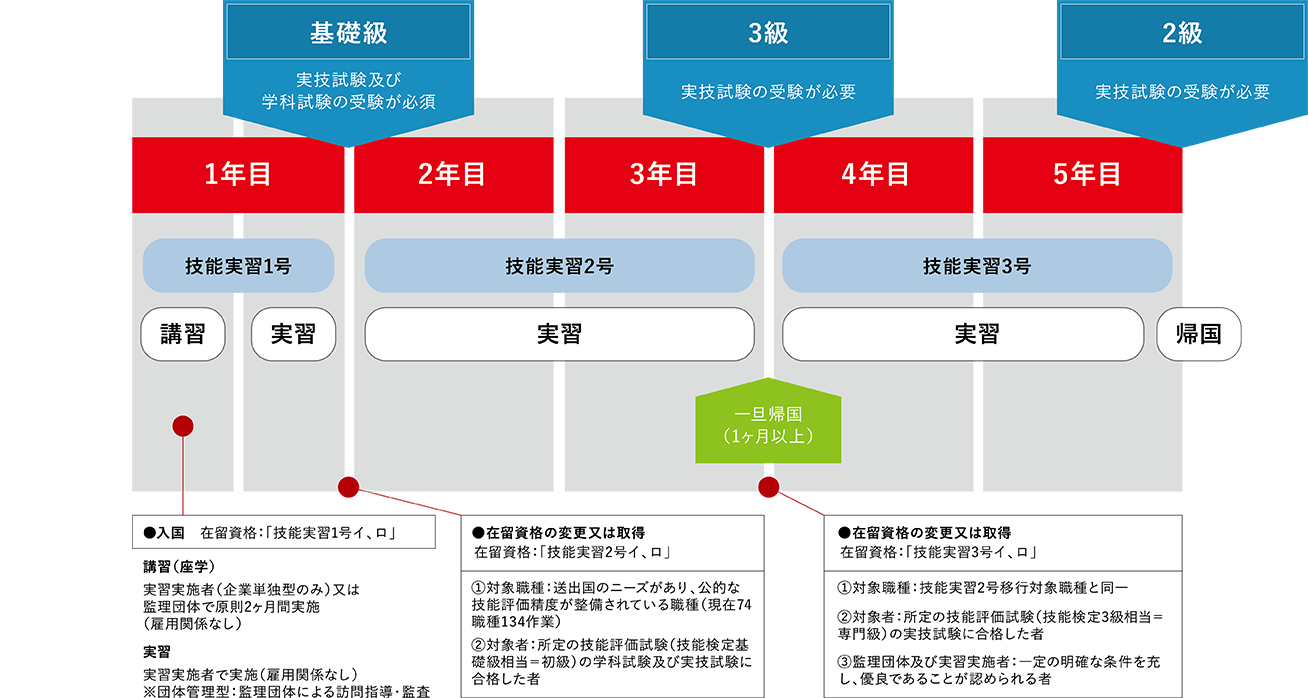

技能実習生新制度について

技能実習生制度は平成29年11月1日より新制度となり、「技能実習3号」という在留資格が新設されました。これにより「技能実習1号」1年間、「技能実習2号」2年間、さらに優良性が認められる監理団体および実習実施機関に限り「技能実習3号」2年間、合計5年間の受け入れが可能となりました。

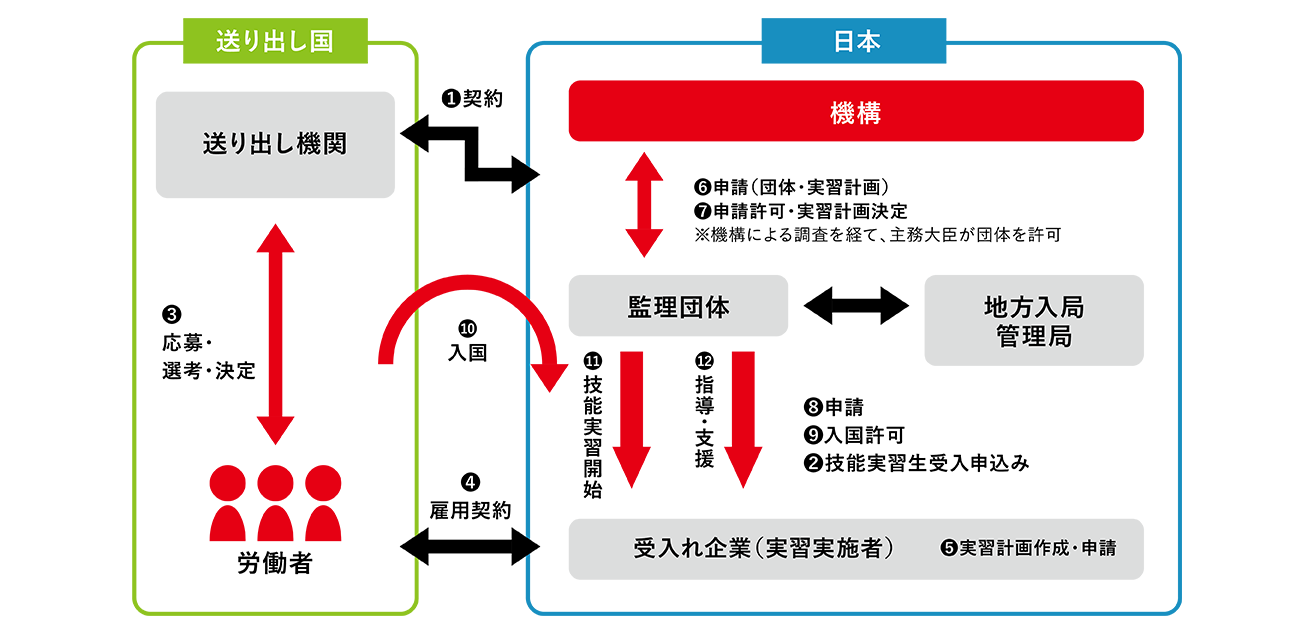

当協会を通じて技能実習を行う場合、「団体監理型」という非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施行う形となる為、「団体監理型」について以下にご説明させていただきます。

団体監理型図表

非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施

技能実習の流れ

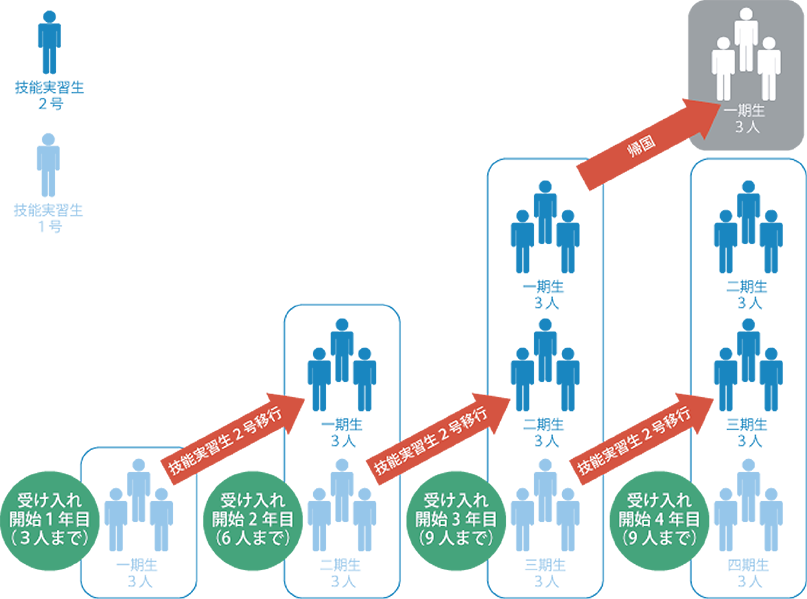

技能実習生の受入人数枠

①基本人数枠

| 会員企業(組合員)の常勤職員数 | 受入可能な人数枠 |

|---|---|

| 301人以上 | 常勤職員数の20分の1 |

| 201人以上300人以下 | 15人 |

| 101人以上200人以下 | 10人 |

| 51人以上100人以下 | 6人 |

| 41人以上50人以下 | 5人 |

| 31人以上40人以下 | 4人 |

| 30人以下 | 3人 |

ただし、常勤職員に技能実習生は含まない。又1号実習生は常勤職員の総数、2号実習生は常勤職員数の総数の2倍、3倍実習生は常勤職員数の総数の3倍を超えることはできません。。

優良な実習実施者

②団体監理型の人数枠

| 第1号(1年間) | 基本人数枠 | |

|---|---|---|

| 第2号(2年間) | 基本人数枠の2倍 | |

|---|---|---|

| 優良な実習実施者・ 監理団体の場合 |

第1号 (1年間) |

基本人数枠の2倍 |

|---|---|---|

| 第2号 (2年間) |

基本人数枠の4倍 | |

| 第3号 (2年間) |

基本人数枠の6倍 |

技能実習性受け入れの流れ

受け入れ条件(人数・期間)

受け入れ企業の要件

- 1 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。

- 2 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。

- 3 技能実習生に対する報酬が、日本人が従事する場合と同等額以上であること。

- 4 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、

経営者等に係る欠格事由等の要件あり。

※その他、自転車等備品の準備等が必要な場合があります。

受け入れ可能人数

外国人技能実習制度は、受け入れ企業の雇用保険被保険者数によって受け入れ可能人数が定まっています。

| 常勤職員数 | 30人以下 | 31人〜40人 | 41人〜50人 | 51人〜100人 | 101人〜200人 | 201人〜300人 | 301人以上 |

| 技能実習生 受入れ人数 |

3人まで | 4人まで | 5人まで | 6人まで | 10人まで | 15人まで | 常勤職員数の 1/20 |

※1.従業員数2名以下の企業の場合、常勤従業員(常勤役員含む)を超える人数を受け入れることはできません。

受け入れ期間について

受け入れ可能な業務と職種

受け入れ業種に適用されるかなどご不明な点がありましたらお気軽にお問合せください。

在留資格「特定技能」とは

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

上記資格についてと当組合を通じてご利用いただけますので、不明点等お気軽にご相談いただければと思います。

技能実習生は実習期間が終了すると帰国しなければなりませんでしたが、

現在では在留資格「特定技能」に移行することで、

日本で働き続けることが可能になりました。

地場企業振興協同組合では在留資格移行のサポートも対応しております。

詳しくはお問合せください!

特定技能制度とは

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を

有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により

在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を

阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保

することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦

力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

「特定技能」の在留資格は、1号と2号に分かれています。

-

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う

技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)

所属機関または登録支援機関による支援の対象

原則、家族帯同は不可

在留できる期間は5年まで

付与される在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) -

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う

特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる

所属機関または登録支援機関による支援の対象外

配偶者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)

在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能

付与される在留期間は3年、1年又は6月 -

「特定技能制度」の利用メリット

引き続き日本で働いてもらえる

特定技能の外国人は企業にとって大きな即戦力になります。自国での経験や技術を持ち、日本の企業においてもそのスキルをすぐに活かすことができる場合があります。そのため日本の労働市場において比較的早く活躍できることが期待されます。

人数制限がなくなる

人数制限がない(介護・建設分野を除く)という点も、企業にとっては有益です。人手不足が深刻な状況にある場合、特定技能の外国人を積極的に雇用することで、業務の遂行能力を維持し、業績を向上させることができます。

受け入れまでの時間やコストが低く抑えられる

また、特定技能の外国人の受け入れには、技能実習生の場合と比較して、申請手続きや審査のプロセスがスムーズであることがあります。これは、特定技能の外国人制度が技能実習生制度よりも柔軟で、雇用主にとって手間やコストを低減できる可能性があるからです。

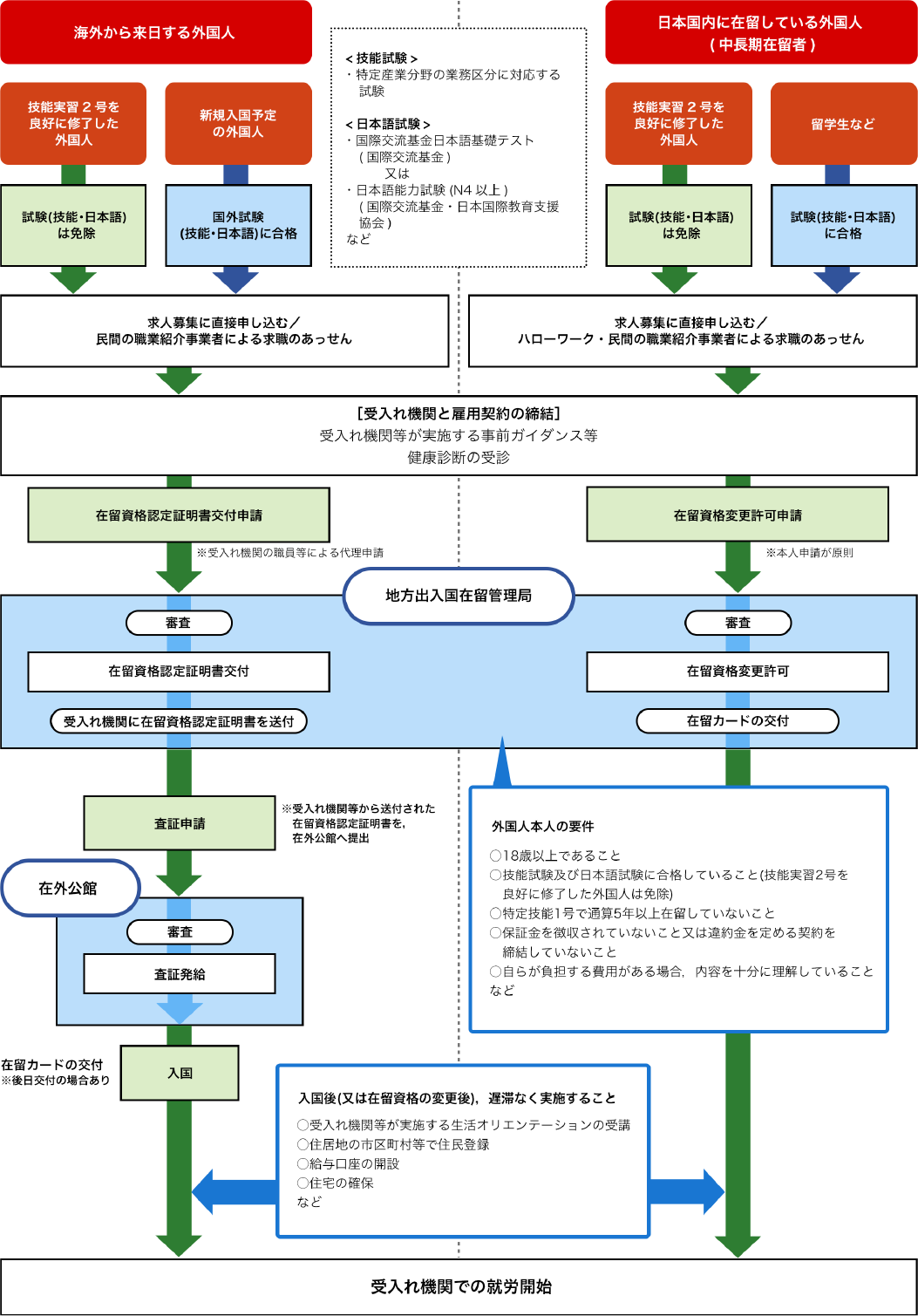

特定技能外国人受け入れの流れ

特定技能外国人を受入れるまでの大まかな流れは次のとおりです(以下のフローチャートは特定技能1号に関する説明です)。

ただし、国によっては本国側が定める独自の手続がある国もありますのでご注意ください

特定技能外国人を受け入れる分野について

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で次のとおり定められています。

特定産業分野(16分野)

- ①介護

- ②ビルクリーニング

- ③工業製品製造業

- ④建設

- ⑤造船・舶用工業

- ⑥自動車整備

- ⑦航空

- ⑧宿泊

- ⑨自動車運送業

- ⑩鉄道

- ⑪農業

- ⑫漁業

- ⑬飲食料品製造業

- ⑭外食業

- ⑮林業

- ⑯木材産業

※特定技能1号は16分野で受入れ可。特定技能2号の受入れ分野は下線の11分野(工業製品製造業については一部業務区分が対象)において受入れ可能になりました。

※分野別の詳細はこちら

※2024年3月29日の閣議決定及び同年9月の関係省令施行により、特定産業分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されたとともに、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」が「工業製品製造業」に名称変更等されました。

特定技能外国人受け入れの流れ

「技能実習」と「特定技能」はいずれもいくつかある外国人の在留資格のうちの1つです。

名称が似ており混同されがちですが、異なる在留資格です。

地場企業振興協同組合では、外国人技能実習制度で来日した外国の方を対象に、日本での生活をより円滑に、職場でスムーズに働くことができるよう、誠実にサポートしてまいります。

技能実習生は実習期間が終了すると帰国しなければなりませんでしたが、

現在では在留資格「特定技能」に移行することで、

日本で働き続けることが可能になりました。

地場企業振興協同組合では在留資格移行のサポートも対応しております。

詳しくはお問合せください!

「技能実習生」とは、「技能実習の在留資格を持つ」外国人実習生のことです。

技能実習の在留資格は、技能・技術・知識を開発途上地域等へ移転し、経済発展を担う人づくりに寄与し、国際貢献を目的として1993年に技能実習制度が創設されております。

2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。技能実習制度が制定されたことで、技能実習を目的とする場合、外国人が日本に在留する資格(技能実習)を得ることができます。

技能実習は1号・2号・3号の区分があります。技能実習1号からスタートし、規定を満たした技能実習生が技能評価試験に合格することで、2号、3号に進むことができるのです。

「特定技能」とは、国内人材の確保が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れを目的に創設された在留資格です。

特定技能が創設されたことで、外国人労働者が新たな分野で就労できます。創設以降、特に労働力が不足している「介護」、「建設」、「農業」、「製造業」の分野で外国人労働者の増加が見られており、需要が増加していることがわかります。

参考:特定技能在留外国人数の公表 | 出入国在留管理庁

(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html)

特定技能には1号と2号があります。特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識、又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。

技能実習と特定技能の制度比較

| 技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |

| 関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |

| 在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |

| 在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |

| 外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |

| 入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |

技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |

| 送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |

| 監理団体 | あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) |

なし |

| 支援機関 | なし | あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制) |

| 外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |

| 受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |

| 活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号) (非専門的・技術的分野) |

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) |

| 転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |

| 家族の帯同 | 特定技能2号のみ、要件を満たせば家族(配偶者、子)の帯同が可能 | 不可 |